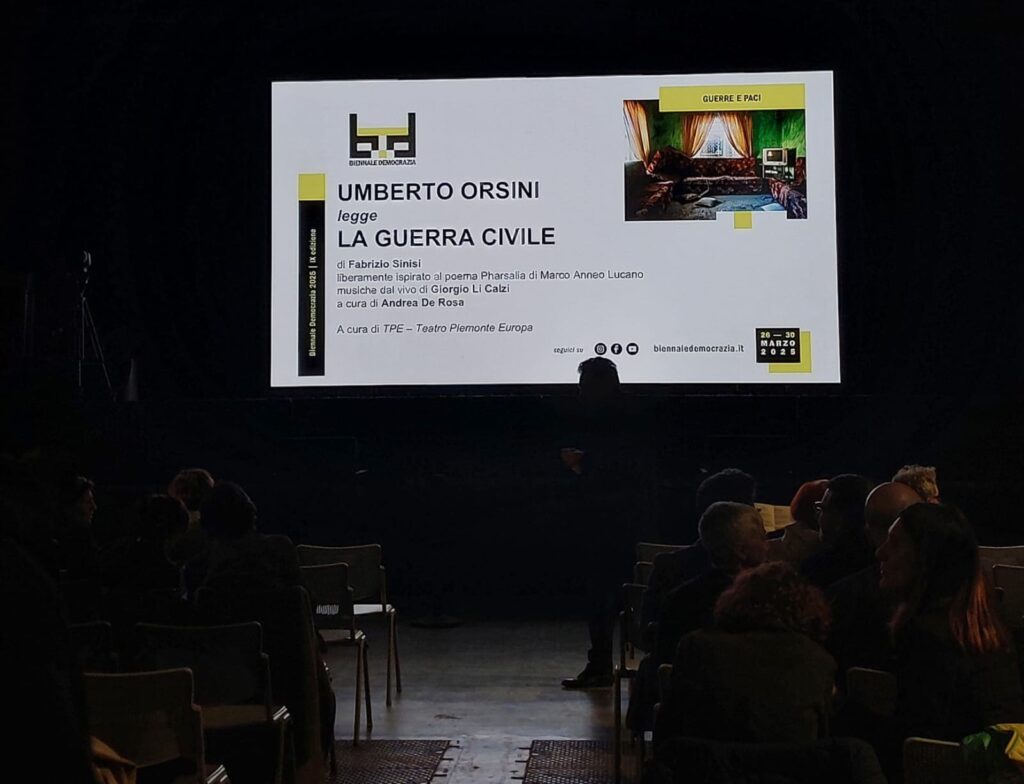

“La guerra è un copione sempre uguale e io l’ho già sentito recitare”. Sono queste le parole che il vecchio protagonista de La guerra civile rivolge al suo interlocutore immaginario. Nello spettacolo di Fabrizio Sinisi, andato in scena ieri, 27 marzo, alle Officine grandi riparazioni di Torino, a pronunciarle è Umberto Orsini, alla soglia dei 90 anni. Se a qualcuno il titolo dell’opera rievoca lontani ricordi di scuola è sulla strada giusta. La guerra civile, o Farsaglia, è infatti il titolo dell’unico testo rimasto di Lucano, antico poeta latino, nipote del Seneca filosofo stoico, ben noto per i suoi aforismi. Si tratta di un poema epico sulla guerra civile tra Cesare e Pompeo.

Sebbene il titolo sia lo stesso, non si tratta però della stessa opera, ma di una riscrittura per mano di Fabrizio Sinisi, giovane drammaturgo italiano che ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui la menzione al premio Ubu e all’American Playwrights Project e il Premio Nazionale dei Critici di Teatro. “Io penso che sia un compito politico trattare il teatro come fosse un laboratorio – spiega Sinisi in un’intervista su Teatro e Critica – perché ogni epoca ha bisogno che la sua esperienza venga convertita attraverso il linguaggio. Il teatro è rimasto, o dovrebbe rimanere un luogo dove ogni epoca elabora le sue parole, i suoi temi e il modo di trattarli. La drammaturgia è dunque proprio l’elaborazione dei processi del linguaggio nel contesto teatrale, la ricerca di parole adeguate a processare i problemi”.

“La guerra è un copione sempre uguale e io l’ho già sentito recitare”. Un copione che si ripete, ogni volta uguale a sé stesso, ogni volta con personaggi diversi. Rimane lo stesso il dolore. Il vecchio protagonista della storia rivolge queste parole a sé stesso. Gli occhi della sua memoria sono il suo pubblico interiore, testimoni della guerra, non vorrebbero che si ripetesse. Non vorrebbero dover guardare in faccia la sofferenza ancora una volta.

Le parole con cui descrive la guerra sorvolano leggere la teste di spettatori e spettatrici in sala ma si abbattono con violenza nell’immaginazione di ciascuno, come le frecce scagliate dai due eserciti romani. Fino a un certo punto la vicenda infatti mantiene una certa distanza dai nostri giorni, si parla di una guerra antica. Poi, pian piano, a provocare dolore e disperazione non sono più le frecce scagliate da un esercito ma le mitragliatrici o le bombe sganciate da aereo in volo. Di quello che c’era rimane ben poco e le rovine di una città, una volta animata e viva, non sono altro che “spettri di un mondo umano, dritti sul tavoliere della guerra”. Alla fine dei suoi giorni, il pensiero del vecchio protagonista va a chi verrà dopo. Le generazioni successive non avranno la possibilità di conoscere quello che è stato prima di loro, “non sapranno che c’era un’altra strada”. A meno che la memoria non tenga vivo il ricordo tanto del dolore e della sofferenza quanto delle possibilità che non sono state percorse. A loro, e dunque a noi oggi, la sfida di immaginarne ancora altre.