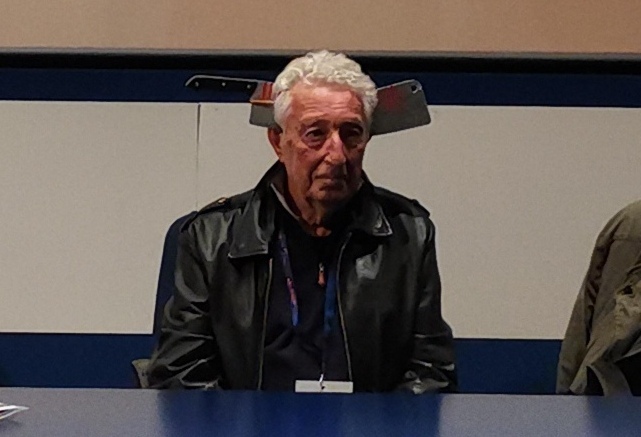

L’ironia di Gianfranco Barberi è immune allo scorrere del tempo. 81 anni, giacca in pelle e accetta finta conficcata in testa: il suo ingresso in sala è il migliore biglietto da visita per il capolavoro di Mario Bava da lui sceneggiato, Reazione a catena. Il primo film slasher della storia del cinema introduce la rassegna del Glocal film festival dedicata all’autore torinese, protagonista della scena underground della settima arte dagli anni Sessanta. Tra lame, giochi di potere e spargimenti di sangue, non esiste salvezza per gli “attori manichini” del maestro dell’orrore, in un trionfo della natura sulla crudeltà dell’uomo. Al cinema Massimo, completano l’omaggio a Gianfranco Barberi Hotel Roma, ritratto di un amico, alle 16 di oggi, e Requiem, sul funerale di Giovanni Agnelli, domani alle 21.

Barberi, cosa ricorda di Mario Bava?

Era un uomo dalla ironia straordinaria. La prima volta che lo vidi per Reazione a catena mi disse scherzando: “Anvedi che me tocca fa’ per pagarmi le tasse”. Ma era anche un uomo profondamente di cinema: prima di essere un regista, è stato uno dei più grandi direttori della fotografia e un geniaccio della scenotecnica.

Com’è stato lavorare al fianco di un maestro del genere?

Scrissi il soggetto insieme a Dardano Sacchetti, poi andai a fare dei sopralluoghi con lui e Bava per cercare le ambientazioni ideali per le scene del film. Ma la mia esperienza sul set durò pochissimo, perché poi me ne staccai, senza seguire la lavorazione del film.

Cosa accadde?

Entrai in conflitto con il produttore Giuseppe Zaccariello, che per me è sempre stato un piastrellista, con tutto il rispetto per chi produce piastrelle. Ero fatto così, un po’ impulsivo e immaturo, così il rapporto finì: avevo un contratto da sceneggiatore, ma andò a farsi benedire. Nel 1977, io e Sacchetti scrivemmo di nuovo per Bava, con il film Shock, poi decisi di tornare a Torino e presi altre strade.

Un altro titolo del film è Ecologia del delitto, come ha preso forma il soggetto?

Tutto nasce dalla difesa dell’ambiente. Nel 1971, l’ecologia non era di attualità e ho colto l’occasione per sviluppare una storia che partisse da lì. Il film parla di una baia, un posto meraviglioso su cui hanno posato gli occhi degli speculatori edilizi, che innescano una reazione a catena di omicidi che porta alla loro totale eliminazione. La frase finale detta dai due bambini, “Così imparano a fare i cattivi”, è un ritorno alla realtà.

Perché è considerato il capostipite del filone slasher?

Non dovevano esserci armi da fuoco, perché non si trattava di delinquenti patentati, ma di borghesi, per cui avevamo votato per usare esclusivamente le lame negli omicidi, come coltelli, mannaie e accette. Da qui, è stato interpretato come il padre dei film slasher, che poi presero piede anni dopo soprattutto negli Stati Uniti. Non a caso, Ecologia del delitto ebbe più successo oltreoceano che da noi.

Che aria si respirava nel cinema underground torinese degli anni Sessanta?

Mette a dura prova la mia memoria (sorride, ndr). Noi ragazzi amavamo il cinema e avevamo ambizioni. Torino nel 1967 ci regalò una serie di incontri straordinari, con una rassegna completa di New American Cinema. Arrivarono maestri come Jonas Mekas, Taylor Mead e Stan Brakhage e addirittura Allen Ginsberg: una goduria straordinaria, potevamo vederli da vicino, incontrarli e per noi fu un battesimo. Da lì, nella nostra disorganizzazione lanciammo una specie di New Italian Cinema: mi procurai subito una piccola Super 8 e iniziai a sperimentare. Andavamo in giro e si filmava senza soggetto: tutto prendeva forma nella fase di montaggio, con soluzioni ritmiche, strette e sporche, per un linguaggio distante da quello tradizionale.

Com’è cambiato da allora il cinema indipendente?

Oggi vedo finalmente una maggiore attenzione per il cinema indipendente, di piccola produzione. Sono nati moltissimi festival interessanti nel nostro Paese e, al contrario dei miei tempi, i ragazzi hanno davvero la possibilità di farsi notare.